Comprendre le changement climatique

Adapter les systèmes pastoraux

pour faire face au changement climatique

A l’échelle du massif des Alpes, les alpages sont chacun exposés à des jeux de contraintes climatiques spécifiques. Leurs caractéristiques en termes de types de végétations, de biodiversité et de disponibilité des ressources en eau leur confèrent une sensibilité propre à ces contraintes.

De quelles marges de manœuvre les systèmes d’élevage disposent-ils pour faire face au changement climatique ? Quelles stratégies éleveurs et bergers peuvent-ils mobiliser pour adapter la conduite des troupeaux ?

Sur l’alpage ou sur l’exploitation agricole, de manière temporaire ou pérenne, chaque système peut identifier des leviers mobilisables pour anticiper et répondre aux conséquences du changement climatique.

Face à un aléa météorologique,

ajuster annuellement la conduite du troupeau

Pour faire face aux conséquences d’aléas météorologiques sur les ressources une année donnée, les pratiques pastorales peuvent être ajustées ponctuellement.

Parmi ces ajustements, les bergers peuvent notamment :

- Jouer sur les propriétés et la complémentarité des différents types de végétation composant l’alpage, en ajustant leurs périodes de mobilisation, leurs niveaux de valorisation ainsi que la conduite des animaux. Par exemple, certaines végétations, dites «grossières» et parfois peu valorisées, peuvent dans certains contextes constituer de véritables réserves de biomasse mobilisables au cœur de l’été ou même en report de pâturage à l’automne. A contrario, certaines pelouses, fragiles ou très saisonnalisées, doivent faire l’objet d’une vigilance particulière et n’offrent que peu de souplesse dans la conduite.

- Mobiliser des secteurs d’alpage peu parcourus en année « moyenne » pour sauver une saison en année exceptionnelle. Leur mobilisation entraîne parfois des risques et une charge de travail complémentaires, pour faire face à des contraintes spécifiques (risque de prédation en sous-bois, risque d’accident sur des milieux très escarpés…). Les différents enjeux connexes propres à ces secteurs tels que la conservation de la biodiversité ou la gestion des activités de pleine nature doivent également être pris en compte.

- Ajuster la conduite du troupeau en fonction de la disponibilité en eau sur les différents secteurs et quartiers de l’alpage au cours de la saison d’estive.

- Compenser ponctuellement un manque d’eau pour les animaux, en acheminant par exemple des tonnes à eau si les conditions d’accès le permettent.

Les pelouses à fétuque paniculée ou « queyrellins » :

Une réserve de biomasse sur l’alpage ?

Sur la base des connaissances scientifiques collectées et des retours de terrain des techniciens, éleveurs et bergers, le dispositif « Alpages Sentinelles » a édité un référentiel des végétations d’alpage, précisant pour chaque milieu sa sensibilité potentielle aux aléas climatiques, les enjeux de biodiversité associés ainsi que les marges de manœuvre qu’il est susceptible d’offrir. Ce référentiel peut fournir une base de réflexion pour raisonner sur le terrain les adaptations envisageables face à un aléa donné.

Aménagement d’un impluvium pour la collecte et le stockage d’eau dans les Alpes du Sud

Face à la persistance des aléas rencontrés, modifier la structure de l’alpage

Quand les aléas se répètent et que le climat change, les adaptations ponctuelles peuvent ne plus suffire. Des modifications permanentes, visant à augmenter la ressource disponible chaque année sur l’alpage, doivent alors être envisagées.

- Il peut s’agir de mobiliser de nouvelles surfaces et donc de redimensionner l’alpage pour qu’il soit davantage en adéquation avec les besoins des troupeaux. Des extensions du pâturage en sous-bois ont par exemple pu être expérimentées pour faire face à des épisodes récurrents de sécheresse, dans le cadre d’une concertation avec le gestionnaire forestier.

- L’aménagement d’équipements structurants joue souvent un rôle clé dans ces modifications de conduite pastorale. Rénovation ou construction de cabanes pour faciliter l’usage de certains quartiers, amélioration des accès ou pose de clôtures pour aider à la conduite des troupeaux…

- L’aménagement de nouveaux points d’eau (captage de source, stockage, création d’impluvium, aire d’abreuvement…) peut être particulièrement stratégique pour la valorisation de certains quartiers, et pour la consommation des végétations sèches et de certaines pelouses dites « grossières ».

Ces adaptations stratégiques, modifiant la structure même de l’alpage, peuvent s’avérer impactantes et coûteuses. Leur pertinence doit donc toujours être raisonnée en intégrant la sensibilité écologique des milieux, leurs impacts paysagers, leurs coûts au regard de leur pérennité supposée (pour 5 ans ou 25 ans ?). Leur mise en œuvre n’est donc envisageable que dans le cadre d’une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs territoriaux concernés (gestionnaires d’espaces naturels protégés, gestionnaires forestiers, acteurs socio-économiques…).

Jouer sur l’articulation entre l’alpage

et les exploitations utilisatrices

En complément des marges de manœuvre qui peuvent être mises en place sur l’alpage, des modifications de pratiques peuvent aussi s’envisager sur chacune des exploitations agricoles utilisatrices pour ajuster les dates de montée et de descente d’alpage, les effectifs et les types d’animaux inalpés :

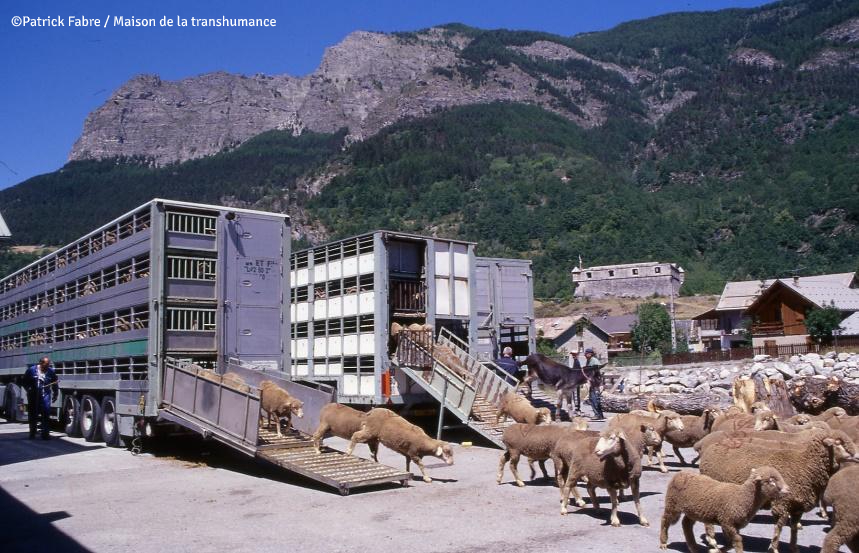

- Annuellement, au regard des conditions météorologiques et des niveaux de ressources effectivement mobilisables : décalage des dates de montée des troupeaux, descentes d’estive échelonnées par lots d’animaux selon le niveau de repousse, maintien de certains lots d’animaux sur l’exploitation…

- De façon pérenne, si une tendance lourde se dessine, nécessitant parfois des réorganisations profondes des systèmes d’exploitation, telles que des modifications des calendriers de reproduction et de mise bas, la recherche de surfaces complémentaires en dehors de l’alpage…

L’arrivée des troupeaux pour la saison d’estive dans le Haut Verdon

La capacité d’ajustement des exploitations sera variable selon leurs objectifs, leurs organisations et leurs fonctionnements : rôle de l’alpage au sein du système d’élevage, éloignement entre l’alpage et le siège d’exploitation, difficultés rencontrées sur l’exploitation elle-même du fait des conditions climatiques, …

La complémentarité des situations entre exploitations au sein de collectifs tels que les Groupements Pastoraux peut alors s’avérer très précieuse, certaines pouvant disposer de plus de souplesse que d’autres selon les années et les aléas (exploitations locales ou transhumantes, exploitations spécialisées ou multi-ateliers, diversité des origines géographiques…).

Pour accompagner ces ajustements, des surfaces complémentaires peuvent être recherchées pour assurer une transition entre l’exploitation et l’alpage. Selon les territoires, des surfaces telles que les zones dites « intermédiaires », souvent pas ou peu valorisées, pourraient retrouver une fonction précieuse pour redonner une sécurité aux systèmes pastoraux. La remobilisation de ces surfaces, par les exploitations individuelles ou les collectifs pastoraux, nécessite souvent un travail important de mobilisation foncière et d’aménagement : un partenariat avec les collectivités territoriales et un accompagnement par des politiques publiques spécifiques sont alors nécessaires.

Des adaptations propres à chaque système

Il n’existe pas de solution universelle pour limiter la vulnérabilité d’un alpage au changement climatique : chaque conduite de troupeau en alpage est spécifique.

L’exposition d’un alpage aux contraintes climatiques, la sensibilité de ses ressources et de sa biodiversité, ainsi que les marges de manœuvre mobilisables par les exploitations utilisatrices définiront ce qui peut être mis en œuvre pour s’adapter au changement climatique.

Les solutions envisagées ne porteront leurs fruits que dans la mesure où elles respectent les impératifs techniques, économiques et humains des systèmes pastoraux, et qu’elles assurent une gestion durable de la ressource et des milieux.

La capacité d’adaptation des systèmes dépend aussi des réponses qui doivent être apportées vis-à-vis d’autres enjeux tels que la protection des troupeaux face à la prédation par le loup ou la gestion de la fréquentation de loisir sur l’alpage.

En bilan, l’adaptation doit se raisonner :

- d’une part avec les acteurs agropastoraux à l’échelle du système d’élevage,

- d’autre part avec les acteurs porteurs d’enjeux environnementaux et socio-économiques sur le territoire.

Le dispositif « Alpages Sentinelles » propose une méthode d’analyse de la vulnérabilité climatique d’un alpage au changement climatique, reprenant les éléments cités précédemment. Cette approche reste à enrichir des retours d’expériences de terrain mis en œuvre par les éleveurs et bergers sur les territoires alpins.

Méthode de diagnostic de vulnérabilité des alpages